弘扬教育家精神:深耕科教沃土 点亮巾帼之光——记河北省师德标兵、河北工业大学教授杨丽

“教学于我,是播种知识的沃土,让思想的幼苗茁壮成长;科研于我,是探索真理的星辰,指引着前行的方向。二者交织,方显教育的真谛。”

杨丽,河北工业大学生命科学与健康工程学院教授、博士生导师,美国宾夕法尼亚州立大学访问学者。十余载执教生涯,15年深耕柔性电子与智能装备领域,杨丽以学者之赤诚、师者之仁心,将智慧与热忱倾注于三尺讲台与科研沃土,用严谨的治学态度与温暖的育人情怀滋养每一位学子的成长。先后荣获天津市自然科学二等奖、河北省师德标兵、河北省研究生课程思政教学名师、河北省优秀硕士论文指导教师等多项荣誉。

以匠心破局 铸科研利剑

在科研领域,杨丽展现出“敢啃硬骨头”的钻研精神,深耕激光直写制造技术与柔性传感器领域,聚焦行业技术痛点,带领团队攻克多项关键技术瓶颈。同时,国外访学经历与跨学科研究更是为她的科研之路注入了强大动力。2018年,杨丽赴美国宾夕法尼亚州立大学进行访学,在国外接触到了彼时刚提出的激光诱导石墨烯技术,从中嗅到了未来的气息——激光诱导石墨烯技术或许能够成为柔性电子的理想制造技术,为柔性传感器的高精度与大面积加工提供新思路。于是,她将激光诱导石墨烯技术、柔性电子技术、微纳制造技术进行学科交叉融合,用7年时光在柔性高性能传感器领域,踏出了一条从基础研究到产业化的创新之路。这份坚守换来了丰硕成果:主持国家级科研项目3项,省部级重点项目10余项,“柔性可穿戴传感器激光加工新工艺与高性能传感机理研究”获得天津市自然科学二等奖。近五年以第一通讯作者在Nature Communications, Advanced Materials等学术期刊上发表论文40余篇,4篇入选ESI高被引论文,他引次数为1200余次,授权中国发明专利5项。

以模式创新 铸育人之魂

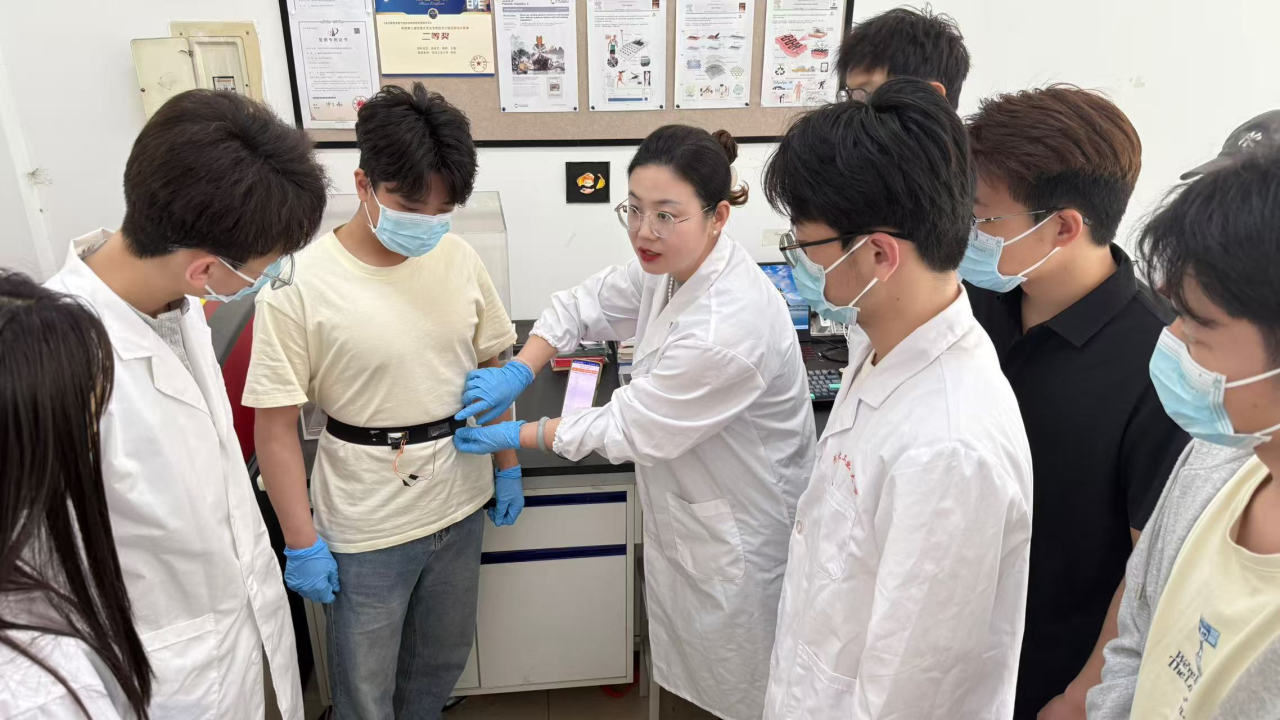

在教学改革中,她以 “融工于教、思政铸魂” 为核心理念,打破传统课堂壁垒,构建出 “项目驱动 + 实景模拟 + 价值引领” 的三维教学模式,让专业知识与家国情怀同频共振。作为生物医学工程与智能医学工程的核心骨干教师,她围绕“医工融合、学科交叉”的专业特色,以打通医学基础与工程技术的教学边界为目标,构建跨学科、多元化、高层次的“医工智”融合人才培养体系。引导学生从临床需求出发思考技术创新,将柔性电子、二维纳米材料、人工智能等专业学科知识融入医学理论基础与临床实践中,形成了“人工智能”融合“医学”的课程体系特色。教学改革成效显著,开设并主讲的《柔性电子与智能感知技术》研究生课程获批河北省研究生课程思政示范项目;指导学生在全国大学生生物医学工程创新设计竞赛斩获国家级二等奖4项,三等奖8项。获得河北省师德标兵、河北省研究生课程思政教学名师、河北工业大学“我心目中的十佳好导师”等荣誉称号。

以创新赋能 育学术新苗

她作为 “工学并举” 理念的践行者,始终将培养 “懂技术、能创新、用系统的科研训练点亮学生的学术之路。构建了 “阶梯式学术培养体系”:低年级学生参与文献研读小组,每周组织 “论文精读会”,带领学生剖析权威期刊论文,培养学术思维;高年级学生则深度加入科研团队,从实验设计到数据处理全程参与,逐字逐句指导论文撰写,大到研究框架的搭建,小到图表的规范标注,都提出细致要求。课题组学生在她的指导下,人手一篇中国科学院一区TOP 论文,成为学术研究的佼佼者。近五年指导学生获得河北省研究生创新资助项目5项,2人入选中国科协青年人才托举工程博士生专项,1人获得河北省优秀硕士学位论文,1人获得全国生物医学工程大会青年优秀论文报告奖。她始终教导学生要以爱国之心推动科技创新,引导学生树立“强国有我”使命担当,培养的毕业生就职于国家图书馆、中国电子科技集团、北方华创、特变电工等服务国家发展战略的单位与企业,均成为技术与创新骨干。

收获满满荣誉,初心不改再前行。杨丽未来会继续在“工学并举”的道路上努力前行,为培养更多高素质人才、为学科的发展贡献自己的力量。

文图/党委教师工作部 审核/刘熙媛 王志坤